《1 工程研究前沿》

1 工程研究前沿

《1.1 Top 10 工程研究前沿发展态势》

1.1 Top 10 工程研究前沿发展态势

土木、水利与建筑工程领域 Top 10 工程研究前沿汇总见表 1.1.1,涉及了水利工程、交通工程、土木建筑材料、建筑学、市政工程、城乡规划与风景园林、结构工程、工程力学、测绘工程和桥梁工程等学科方向。其中,“重要交通基础设施灾变机理与防护”“智能化测绘的混合计算理论与方法” “高密度复杂空间的城市更新理论”“变化环境下区域水平衡理论与实现路径”和“城镇污水污泥资源化低碳利用”为专家提名前沿或者是基于数据挖掘前沿凝练而成的前沿,其他为数据挖掘前沿。各前沿核心论文自 2016 至 2021 年的逐年发表情况见表 1.1.2。

(1) 极端环境地下工程减灾机理与风险防控

地下工程极端环境是指在地下工程建设过程中面临的极端复杂地质环境和运营过程中面临的极端自然灾害。不同于常见的地表不良地质,地下工程极端环境具有极大的不确定性和复杂的演化机制、群发机制。近年来以中国川藏铁路为代表的地下工程建设和中国郑州特大暴雨事件为代表的地下工程运营中,极端环境给地下工程带来了严峻的安全风险问题,研究极端环境地下工程的灾变形成机制、减灾机理及风险防控具有重大意义。其主要研究方向包括:① 高地应力软硬岩应力场反演分析及风险预测;② 地下工程高地温特征分析预测与支护结构响应及性能优化;③ 高海拔寒区隧道风险评价与控制研究;④ 高地震烈度区隧道抗震设计和风险控制;⑤ 城市地下空间特大内涝灾害风险评估与防控体系。未来主要发展趋势在于明晰极端环境下的孕灾地质判别和灾变机理,在此基础上融合多源信息完成对灾变态势的预测和防控,同时加快地下空间综合治理的智慧化、加强地下空间应急响应安全管理,构建地下空间综合治理体系。从2016 年至 2021 年,核心论文篇数为 85,被引频次3 722,篇均被引频次为 43.79。

《表 1.1.1》

表 1.1.1 土木、水利与建筑工程领域 Top 10 工程研究前沿

| 序号 | 工程研究前沿 | 核心论文数 | 被引频次 | 篇均被引频次 | 平均出版年 |

| 1 | 极端环境地下工程减灾机理与风险防控 | 85 | 3 722 | 43.79 | 2019.9 |

| 2 | 重要交通基础设施灾变机理与防护 | 37 | 1 451 | 39.22 | 2018.8 |

| 3 | 适老化智能响应健康建筑 | 13 | 329 | 25.31 | 2018.8 |

| 4 | 智能化测绘的混合计算理论与方法 | 56 | 1 671 | 29.84 | 2019.8 |

| 5 | 高密度复杂空间的城市更新理论 | 20 | 1 245 | 62.25 | 2018.5 |

| 6 | 变化环境下区域水平衡理论与实现路径 | 30 | 1 200 | 40 | 2018.3 |

| 7 | 工程结构性能智能评估 | 29 | 1 249 | 43.07 | 2018.8 |

| 8 | 城镇污水污泥资源化低碳利用 | 28 | 2 584 | 92.29 | 2018.3 |

| 9 | 高效吸能复合结构的耐冲击性能 | 31 | 1 233 | 39.77 | 2019 |

| 10 | 大坝安全智能监测与风险预警方法 | 65 | 2 110 | 32.46 | 2019.4 |

《表 1.1.2》

表 1.1.2 土木、水利与建筑工程领域 Top 10 工程研究前沿核心论文逐年发表数

| 序号 | 工程研究前沿 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 极端环境地下工程减灾机理与风险防控 | 3 | 2 | 5 | 13 | 31 | 31 |

| 2 | 重要交通基础设施灾变机理与防护 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 |

| 3 | 适老化智能响应健康建筑 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |

| 4 | 智能化测绘的混合计算理论与方法 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | 19 |

| 5 | 高密度复杂空间的城市更新理论 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |

| 6 | 变化环境下区域水平衡理论与实现路径 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 |

| 7 | 工程结构性能智能评估 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 |

| 8 | 城镇污水污泥资源化低碳利用 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |

| 9 | 高效吸能复合结构的耐冲击性能 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 |

| 10 | 大坝安全智能监测与风险预警方法 | 2 | 5 | 10 | 10 | 21 | 17 |

(2) 重要交通基础设施灾变机理与防护

以道路、铁路与机场为核心的重要交通基础设施灾变机理与防护是指在极端气候、地震、飓风等重大自然灾害或工程扰动、管网塌陷等突发事件下的交通基础设施服役性能劣化与致灾机理,以及交通基础设施在上述极端和突发情形下的安全性能保持与功能快速恢复。重要交通基础设施灾变机理与防护是保证交通运输长期稳定安全运行和降低灾变对人民交通出行影响程度的重大研究课题,其主要研究方向包括:① 极端气候、不良地质和突发事件等条件下重要交通基础设施的致灾机理;② 重要交通基础设施功能损失和交通影响的灾害评估体系;③ 复杂环境条件下重要交通基础设施服役状态的精准监测预警技术;④ 重要交通基础设施灾害防治与韧性恢复提升关键技术。目前国内外已将重要交通基础设施灾变机理与防护列为下一阶段交通领域需重点关注与研究的议题,其主要发展趋势包括:① 在基础设施灾变机理研究方面,从“单因素主导”致灾机理向“多因素耦合”致灾机理转变;② 在基础设施灾害评估方面,从灾害“数值分析”与“定量评价”向灾害发生演变的“模糊评价”与“数字孪生”转变;③ 在交通基础设施韧性与灾害防治手段上,从灾害“监测预警”的单一手段向基础设施“韧性设计”–“智能运维”–“灾后恢复”综合手段转变。从 2016 年至 2021 年,核心论文篇数为 37,被引频次为 1 451,篇均被引频次为 39.22。

(3) 适老化智能响应健康建筑

适老化智能响应健康建筑是指基于老年人的行为特征与健康需求,通过全方位的健康监测与空间响应,利用环境控制技术和智能响应算法, 实现建筑环境的智能调控和人体健康的主动干预, 是健康建筑发展的重要方向。其主要研究方向包括:① 建筑一体化健康监测与空间响应机制,利用便携式的健康监测设备和环境传感技术,探索人体健康状况与物理环境参数的综合感知与响应机制;② 数智化环境控制技术,基于物联网的环境控制技术,实现空气、声、光、热、色彩等建筑物理环境的多系统综合调控;③ 智能响应算法与管控系统,利用各类深度学习与强化学习算法, 搭建面向健康监测与响应需求的建筑智能管控系统,建立智能化信息传输、处理与决策机制。其未来发展趋势是融合智能建筑设计与建造、计算机与人工智能技术、通信控制技术、生命健康与环境等多学科知识,提高建筑的健康性能,为既有建筑的适老化、智慧化赋能和新建建筑的智慧化设计与建造提供有效支持,助力健康中国战略。从 2016 年至 2021 年,核心论文篇数为 13,被引频次为 329,篇均被引频次为 25.31。

(4) 智能化测绘的混合计算理论与方法

智能化测绘的混合计算理论与方法是借助知识工程、深度学习、逻辑推理、群体智能等人工智能新技术、新手段,对人类测绘活动中形成的自然智能进行挖掘提取、描述与表达;与数字化的算法、模型相融合,构建混合型智能计算范式,实现测绘的感知、认知、表达及行为计算。其主要研究内容包括:① 测绘自然智能的解析与建模;② 构建智能化测绘的知识体系;③ 混合型智能计算范式的构建方法;④ 混合型智能计算范式的实现技术;⑤ 赋能生产的机制与路径。该研究前沿的发展将推动测绘数据获取、处理与服务的技术升级,从基于传统测量仪器的几何信息获取拓展到泛在智能传感器支撑的动态感知,从模型、算法为主的数据处理转变为以知识为引导、算法为基础的混合型智能计算范式,从平台式数据信息服务上升为在线智能知识服务。从 2016 年至 2021 年,核心论文篇数为56,被引频次为 1 671,篇均被引频次为 29.84。

(5) 高密度复杂空间的城市更新理论

城市更新是解决高密度复杂城市空间现实问题,厘清高密度复杂城市空间运行机理,重塑建成环境形象,提升空间品质,盘活城市存量空间资源的重要手段。高密度复杂空间的城市更新理论,针对高密度建成区现有无法满足或不符合社会经济发展要求的特定区域、特定主体,根据城市真实发展活动规律进行提质增效的城市规划设计与建设工程活动。其主要研究方向包括:① 高密度复杂空间的运行规律与原理;② 高密度复杂空间的城市更新方法路径;③ 基于城市多源大数据的建成环境多维度、精细化分析技术体系;④ 数字技术支持下的高密度复杂空间城市更新规划与设计方法;⑤ 以智能平台为基础的城市更新建设管理与控制途径。未来发展趋势包括:建立以健康、绿色、可持续为发展目标的高密度复杂空间城市更新理论体系与工作路径;研发以城市多源大数据为基础的高密度复杂空间特征识别、体征诊断的客观量化评价与分析技术;形成以虚实交互数字化技术为依托的高密度复杂空间城市更新规划、设计与优化应用方法;研发高密度复杂空间城市更新规划、建设、管控的周期性智能技术平台,促进高密度城市建成区高质量、可持续发展。从 2016 年至 2021 年,核心论文篇数为 20,被引频次为 1 245,篇均被引频次为 62.25。

(6) 变化环境下区域水平衡理论与实现路径

区域水平衡指在自然 – 人文因素耦合作用下,区域水循环系统及其各圈层水分的存储分布状态、收支交换关系和转化响应特征。区域水平衡状态不仅影响水资源承载力,而且是区域水资源开发利用是否超过水资源承载力的“指示器”和“晴雨表”。由于水资源 – 生态环境 – 社会经济系统相互作用与反馈的复杂性和不确定性,如何在变化环境下强化水资源刚性约束和实现健康的区域水平衡状态,是推动生态文明从理念走向实践、保障国土综合安全、促进绿色发展的基本前提之一。其主要研究方向包括:① 区域水平衡机制及其本构关系;② 区域水平衡状态与水资源承载力相互关系;③ 变化环境下区域水平衡动态评价及调控;④ 健康的区域水平衡构建路径。未来的发展趋势包括:① 强化区域水平衡和水资源承载力基础要素的动态监测和分析;② 完善水平衡评价及预警理论与方法;③ 构建提升区域水资源承载力、优化水平衡状态的集合对策;④ 提出水资源刚性约束条件下的国土空间开发利用和保护修复战略目标与发展路径。从2016 年至 2021 年,核心论文篇数为 30,被引频次为 1 200,篇均被引频次为 40.00。

(7) 工程结构性能智能评估

传统工程结构性能评估方法由于理论发展水平限制、结构复杂、数据有限、随机偏差等原因,造成评估精度有限、效率低下等问题。人工智能、传感技术及大数据等新兴信息技术的发展,正深刻改变着工程结构设计、施工和运维,相关新兴研究涉及材料、截面、构件、节点和结构等不同层次力学性能的智能评估。工程结构智能评估将提升结构设计、建造和运维效率,提高结构性能评估精度。工程结构性能智能评估研究是国内外结构工程领域的重要研究前沿之一。其主要研究方向包括:① 工程结构性能的智能评估算法及理论;② 工程结构在地震、火灾、风灾、地质灾害等不同灾害下不同尺度的力学性能评估;③ 日常服役情况下工程结构的损伤状态及承载性能评估等。未来主要发展趋势包括:工程结构单体及系统的智能设计、数据和物理模型双驱动的工程结构到大型城市系统的多尺度智能评估方法等。从 2016 年至 2021 年,核心论文篇数为 29,被引频次为 1 249,篇均被引频次为43.07。

(8) 城镇污水污泥资源化低碳利用

城镇污水污泥资源化低碳利用主要是指充分利用污泥中蕴含的有机质和营养元素等能源资源,实现污泥低碳处理处置。城镇污水污泥具有污染物和资源的双重属性,处理处置不当易产生具有高增温潜势的甲烷等温室气体,同时污泥具有资源化利用的良好潜质。面对全球气候变化带来的挑战,污泥中多元物质的资源化低碳利用已成为污水处理厂实现能源自给和碳循环的重要途径和研究热点。其主要研究方向包括:① 基于厌氧菌群高效调控、产甲烷代谢途径定向强化、污泥和有机废弃物协同互补的污泥生物质能深度开发机理和技术,低有机质污泥生物质转化率稳定达到 40% 以上;② 基于分级燃烧挖掘污泥热值同时降低非二氧化碳温室气体排放、干化尾气和焚烧烟气热量多级回收综合利用、动态调控优化能量配置的污泥高效低碳干化焚烧机理和技术;③ 污泥处理产物或衍生产品土地利用技术,资源环境属性重点物质的形态转化规律、产物环境交互机制和二次污染风险控制技术;④ 污泥中碳氮磷等元素高值化提取和回收利用技术。未来主要发展趋势是融合多学科交叉发展,进一步开展污泥能源资源回收效能提升、资源利用安全风险评估和控制关键技术研究,实现污泥能源资源高效循环利用,提升污泥处理处置低碳水平。从2016 年至 2021 年,核心论文篇数为 28,被引频次为 2 584,篇均被引频次为 92.29。

(9) 高效吸能复合结构的耐冲击性能

高效吸能复合结构通过不可逆变形吸收强动力荷载作用下的高动能,以应对工程结构在其全寿命周期内可能存在的事故、爆炸或撞击问题。相较于传统的金属吸能结构,其拥有更高的比强度和比刚度,并表现出环境友好、抑振降噪等优势,在碳达峰与碳中和目标下有着明显优越性。高效吸能复合结构的典型结构形式包括纤维 / 基体复合结构、金属和纤维增强聚合物复合结构、泡沫 / 结构化核心夹层结构等,其耐冲击性能评价涉及纤维断裂、基体开裂、界面失效等多种行为及其耦合效应作用, 并与准静态、低速冲击、高速冲击等不同加载速率条件相关。其主要研究方向包括:① 高效吸能复合结构失效模式及设计制造过程影响分析;② 高效吸能复合结构冲击过程模拟及耐冲击性能评价方法;③ 考虑可持续性的高效吸能复合结构健康监测及维护。未来发展趋势是针对工程结构全寿命周期性能需求,开展高效吸能复合结构的耐冲击性能评价,特别是涉及高速冲击条件下的失效准则有待解决。同时,考虑纳米复合材料、功能梯度材料、负泊松比材料等新材料和增材制造等新工艺体系, 完善其失效模式分析方法及性能指标,进行多目标优化设计,为结构耐冲击性能调控提供基础支撑。从 2016 年至 2021 年,核心论文篇数为 31,被引频次为 1 233,篇均被引频次为 39.77

(10) 大坝安全智能监测与风险预警方法

大坝作为重要的基础设施,其建设与安全运行关系到防洪安全、经济安全、生态安全与公共安全。大坝安全管理模式正在向数字化、网络化、智能化转型。大坝安全智能监测利用物联网、云计算、大数据等现代信息技术,全面感知多源信息,通过数据融合,构建透彻感知、全面互联、深度融合、广泛共享、智能应用、泛在服务的智能监测体系,支撑具有预报、预警、预演、预案功能的全过程全链条大坝安全管理高质量发展。而风险预警基于数据与机理双驱动模型,实时评估大坝的动态风险,对超设计水平的风险及时发出预警信号,必要时启动应急预案。其主要研究方向包括:① 大坝安全多源信息融合与安全诊断;② 大坝结构性能演化与预测预警;③ 基于大数据的大坝安全智能诊断与智慧决策;④ 现代信息技术在水库大坝安全管理中的应用;⑤ 风险预警指标的拟定;⑥ 风险预警响应决策机制。未来的研究趋势包括:突破大坝损害数值识别、场景构建及安全性态快速精准诊断瓶颈技术;增强应对突发事件的透彻感知、风险评估、风险预警等能力,为切实保障大坝安全运行提供科技支撑。从 2016 年至 2021 年,核心论文篇数为65,被引频次为 2 110,篇均被引频次为 32.46。

《1.2 Top 3 工程研究前沿重点解读》

1.2 Top 3 工程研究前沿重点解读

1.2.1 极端环境地下工程减灾机理与风险防控

全球地下空间开发利用需求旺盛、前景广阔。随着建设规模的增加,世界范围内的地下空间建设逐渐向地质条件恶劣的地区发展,高地应力软岩大变形、高地应力硬岩岩爆、高地温等极端环境给地下工程建设带来巨大灾害风险。同时,近年来全球极端气候条件频发,给地下工程运营、管理带来巨大挑战。研究极端环境下地下工程减灾机理和风险防控对确保安全生产、加快基础设施建设意义重大。

主要研究方向包括:

1) 高地应力软硬岩应力场反演分析及风险预测。原岩地应力的分布存在着诸多随机与不确定因素,局部地应力测量数据存在较大的不确定性。合理选择不同岩性地下工程中应力场反演实测指标, 分析不同岩性初始应力场的反演准则,获取依托工程的初始应力场分布特征,进而预测围岩大变形和岩爆。

2) 地下工程高地温特征分析预测与支护结构响应及性能优化。基于地下工程实测地温数据,对地温进行分区分析和预测。研究高温对混凝土支护结构温度应力、强度、耐久性的影响以及力学性能的作用机制,均衡发展高温环境中隔热与支护性能。

3) 高海拔寒区隧道风险评价与控制研究。研究寒区隧道洞内外、衬砌和围岩温度场变化规律, 探究冻害机理,优化施工、运营过程中冻害防治措施,降低冻害对隧道通行的危害,保证隧道的安全运营。

4) 高地震烈度区隧道抗震设计和风险控制。发展使用可靠的高地震烈度区隧道抗震分析理论和方法,揭示隧道地震响应规律和致灾机理,完善隧道抗震减震措施。

5) 城市地下空间特大内涝灾害风险评估与防控体系。研究特大汛期城市地下空间的主要致灾因素,建立风险评估方法和灾害防控规划,融合地下工程智慧网络,构建地下空间内涝灾害防控体系, 并做好灾后城市恢复规划。

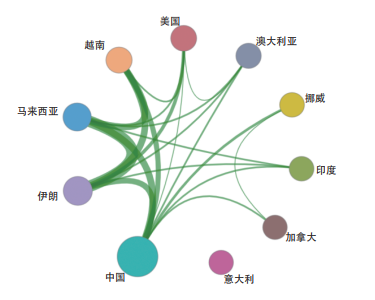

“极端环境地下工程减灾机理与风险防控” 工程研究前沿的核心论文有 85 篇( 表 1.1.1), 其篇均被引数为 43.79。核心论文数排名前五的国家分别为中国、伊朗、马来西亚、越南和美国(表 1.2.1),其中,中国发表的核心论文占比为69.41%,是该前沿的主要研究国家之一。篇均被引数排名前五的国家分别为挪威、澳大利亚、马来西亚、伊朗和越南;中国的篇均被引数为 43.81,略高于平均水平。从主要国家间的合作网络(图 1.2.1) 来看,核心论文数排名前十的国家之间有较为密切的合作关系。

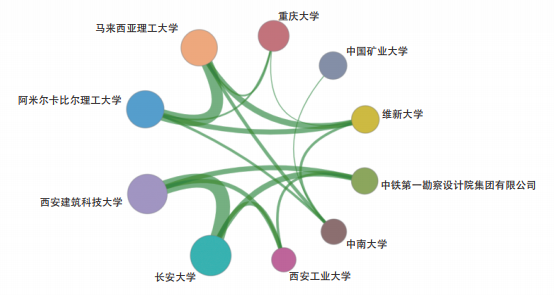

核心论文数排名前五的机构分别为长安大学、西安建筑科技大学、阿米尔卡比尔理工大学、马来西亚理工大学和重庆大学(表 1.2.2)。长安大学和西安建筑科技大学的前沿研究领域集中在地下工程在黄土区域为主的不良地质下的结构响应和地下工程新型支护结构设计;阿米尔卡比尔理工大学的

《表 1.2.1》

表 1.2.1 “极端环境地下工程减灾机理与风险防控”工程研究前沿中核心论文的主要产出国家

| 序号 | 国家 | 核心论文数 | 论文比例 /% 被引频次 | 篇均被引频次 | 平均出版年 |

| 1 | 中国 | 59 | 69.41 2 585 | 43.81 | 2020 |

| 2 | 伊朗 | 19 | 22.35 1 036 | 54.53 | 2019.8 |

| 3 | 马来西亚 | 16 | 18.82 1 049 | 65.56 | 2019.6 |

| 4 | 越南 | 9 | 10.59 426 | 47.33 | 2020.2 |

| 5 | 美国 | 8 | 9.41 358 | 44.75 | 2019.5 |

| 6 | 澳大利亚 | 6 | 7.06 418 | 69.67 | 2019.2 |

| 7 | 挪威 | 4 | 4.71 324 | 81 | 2020.5 |

| 8 | 印度 | 4 | 4.71 177 | 44.25 | 2019.5 |

| 9 | 加拿大 | 3 | 3.53 98 | 32.67 | 2019 |

| 10 | 意大利 | 3 | 3.53 75 | 25 | 2019.7 |

《图 1.2.1》

图 1.2.1 “极端环境地下工程减灾机理与风险防控”工程研究前沿主要国家间的合作网络

《表 1.2.2》

表 1.2.2 “极端环境地下工程减灾机理与风险防控”工程研究前沿中核心论文的主要产出机构

| 序号 | 机构 | 核心论文数 | 论文比例 /% | 被引频次 | 篇均被引频次 | 平均出版年 |

| 1 | 长安大学 | 20 | 23.53 | 455 | 22.75 | 2020.3 |

| 2 | 西安建筑科技大学 | 19 | 22.35 | 443 | 23.32 | 2020.3 |

| 3 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 17 | 20 | 1 001 | 58.88 | 2019.7 |

| 4 | 马来西亚理工大学 | 16 | 18.82 | 1 049 | 65.56 | 2019.6 |

| 5 | 重庆大学 | 11 | 12.94 | 885 | 80.45 | 2019.6 |

| 6 | 中国矿业大学 | 8 | 9.41 | 427 | 53.38 | 2019.9 |

| 7 | 维新大学 | 8 | 9.41 | 358 | 44.75 | 2020.2 |

| 8 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 7 | 8.24 | 233 | 33.29 | 2020 |

| 9 | 中南大学 | 6 | 7.06 | 240 | 40 | 2020.5 |

| 10 | 西安工业大学 | 5 | 5.88 | 130 | 26 | 2020.6 |

前沿研究领域集中在神经网络等智能新技术在地下工程预测,优化,设计中的应用。从主要产出机构间的合作网络(图 1.2.2)来看,各机构间有一定的合作关系。

施引核心论文数排名前五的国家为中国、伊朗、美国、越南和澳大利亚(表 1.2.3),施引核心论文数排名前五的机构分别为维新大学、中南大学、中国矿业大学、重庆大学和长安大学(表 1.2.4)。根据论文的施引情况来看,核心论文数排名前五的国家施引核心论文数也比较多,其中中国的核心论文数和施引论文数均排名第一,说明中国学者对该前沿的研究动态保持比较密切的关注和跟踪。

综合以上统计数据,在“极端环境地下工程减灾机理与风险防控”研究前沿,与国外同行相比, 中国学者具有一定的优势,并逐步发展到领先地位。

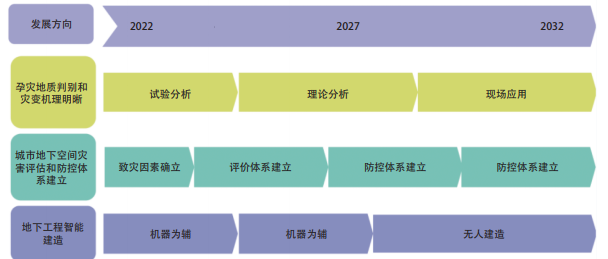

未来 10 年,该前沿重点发展方向在于极端地质环境下的孕灾地质判别和灾变机理明晰,极端气候条件下的城市地下空间灾害评估和防控体系建立,以及推进地下工程智能建造。同时,在发展趋势上,该前沿将逐渐向精细化、系统化、智能化发展。随着地下工程建设过程中面临的愈加恶劣的地质环境和运营过程中面临的愈加频繁的极端气候, 该前沿研究成果将广泛应用于地下工程建设和隧道运营中,具有巨大发展潜力(图 1.2.3)。

《图 1.2.2》

图 1.2.2 “极端环境地下工程减灾机理与风险防控”工程研究前沿主要机构间的合作网络

《表 1.2.3》

表 1.2.3 “极端环境地下工程减灾机理与风险防控”工程研究前沿中施引核心论文的主要产出国家

| 序号 | 国家 | 施引核心论文数 | 施引核心论文比例 /% | 平均施引年 |

| 1 | 中国 | 1 178 | 48.48 | 2020.5 |

| 2 | 伊朗 | 263 | 10.82 | 2020.3 |

| 3 | 美国 | 178 | 7.33 | 2020.4 |

| 4 | 越南 | 171 | 7.04 | 2020.4 |

| 5 | 澳大利亚 | 158 | 6.5 | 2020.4 |

| 6 | 马来西亚 | 114 | 4.69 | 2020.2 |

| 7 | 印度 | 102 | 4.2 | 2020.5 |

| 8 | 俄罗斯 | 78 | 3.21 | 2020.7 |

| 9 | 意大利 | 66 | 2.72 | 2020.7 |

| 10 | 英国 | 62 | 2.55 | 2020.6 |

《表 1.2.4》

表 1.2.4 “极端环境地下工程减灾机理与风险防控”工程研究前沿中施引核心论文的主要产出机构

| 序号 | 机构 | 施引核心论文数 | 施引核心论文比例 /% | 平均施引年 |

| 1 | 维新大学 | 125 | 13.87 | 2020.3 |

| 2 | 中南大学 | 119 | 13.21 | 2020.5 |

| 3 | 中国矿业大学 | 106 | 11.76 | 2020.1 |

| 4 | 重庆大学 | 101 | 11.21 | 2020.6 |

| 5 | 长安大学 | 94 | 10.43 | 2020.4 |

| 6 | 西安建筑科技大学 | 70 | 7.77 | 2020.5 |

| 7 | 伊斯兰阿扎德大学 | 65 | 7.21 | 2020.3 |

| 8 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 65 | 7.21 | 2019.9 |

| 9 | 马来西亚理工大学 | 64 | 7.1 | 2019.9 |

| 10 | 孙德胜大学 | 51 | 5.66 | 2020.3 |

《图 1.2.3》

图 1.2.3 “极端环境地下工程减灾机理与风险防控”工程研究前沿的发展路线

1.2.2 重要交通基础设施灾变机理与防护

交通基础设施主要包括道路、铁路和机场等, 通常经受复杂环境和灾害的频繁影响,而突发灾害下重要交通基础设施的韧性不足,导致其灾后损坏严重和服役寿命骤减的问题日益突出。这既增加了其全生命周期建设运维成本,也降低了灾害后交通运输系统的服务保障能力。当前,针对开展重要交通基础设施灾变机理与防护的系统性研究还处于初步阶段,因此,揭示极端气候和自然灾害等突发事件下重要交通基础设施的服役性能劣化与致灾机理,并进一步开创安全性能保持与功能快速恢复方法,逐步成为国内外重要研究方向。目前,相关研究已从单一抗灾设计拓展到从致灾机理、灾害评估、监测预警到灾害防治等方面的系统性研究,主要研究方向包括:

1)极端气候和不良地质等条件下重要交通基础设施的致灾机理。基于缩尺模拟、原位测试和数字演绎等方法,揭示地震、台风、冻融、泥石流、工程扰动、山洪、地基损坏、事故灾难等突发事件对重要交通基础设施的破坏机制,明晰重要交通基础设施的功能 – 性能失效机理及其数学表达方法。2)重要交通基础设施功能损失和交通影响的灾害评估机制。基于模糊评价和数值分析等方法, 挖掘“海量数据 – 力学原理”双驱动的重要交通基础设施系统灾害综合评估指标,优化自然灾害和突发事故下交通系统功能损失和交通迟滞的精准评估方法,构建重要交通基础设施灾害发生与演变过程的数字孪生理论及模型。

1) 复杂环境下重要交通基础设施服役状态的精准监测预警方法。革新自然灾害和交通荷载作用下重要交通基础设施服役状态的无损检测与实时监测理论,开创新一代融合北斗系统的“空 – 天– 地” 一体化灾变智能监测理论与方法,搭建基于大数据挖掘的重要交通基础设施服役状态的时变演化预测与实时安全预警数字系统。

2) 重要交通基础设施灾害防治与韧性恢复提升原理。推出适用于复杂灾后场景的重要交通基础设施伤损部位的高效修复和快速加固的普适性机制,革新重要交通基础设施灾后功能临时保持、快速救援与功能恢复理论,明确受灾环境下重要交通基础设施的韧性设计、恢复和提升原理。

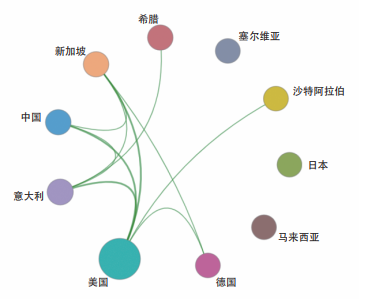

“重要交通基础设施灾变机理与防护”工程研究前沿的核心论文有 37 篇(表 1.1.1),其篇均被引数为 39.22。核心论文数排名前五的国家分别为美国、意大利、中国、新加坡和希腊(表 1.2.5), 其中中国核心论文占比为 5.41%,是该前沿的研究国家之一。篇均被引数排名前五的国家分别为塞尔维亚、中国、沙特阿拉伯、日本和马来西亚,其中中国的篇均被引数为 76.50,远高于平均水平。从主要国家间的合作网络(图 1.2.4)来看,论文数排名前十的国家之间有一定的合作关系。

核心论文数排名前五的机构分别为得克萨斯大学阿灵顿分校、俄克拉荷马大学、伊利诺伊大学、得克萨斯农工大学和佛罗里达国际大学(表1.2.6)。得克萨斯大学阿灵顿分校的前沿方向是基础设施的抗灾性分析,基础设施灾后重建的关键环节权重分析以及灾后环境对基础设施重建的关键影响因素;俄克拉荷马大学的前沿方向是依据统计学的道路基础设施的抗灾能力与风险消减模型的建立与评估;伊利诺伊大学的前沿方向是基于数学与经验法的城市交通基础设施的抗灾能力评估与灾后影响评价。各主要产出机构间无合作。

施引核心论文数排名前五的国家分别为美国、中国、英国、伊朗和加拿大(表 1.2.7),其中中国发表的施引核心论文占 29.89%。施引核心论文数排名前五的机构分别为得克萨斯农工大学、清华大学、香港理工大学、伊利诺伊大学和同济大学(表 1.2.8)。根据论文的施引情况来看,排名前五的核心论文产出国与排名前五的施引核心论文产出国有所不同,说明该前沿受到了不同国家

《表 1.2.5》

表 1.2.5 “重要交通基础设施灾变机理与防护”工程研究前沿中核心论文的主要产出国家

| 序号 | 国家 | 核心论文数 | 论文比例 /% | 被引频次 | 篇均被引频次 | 平均出版年 |

| 1 | 美国 | 27 | 72.97 | 1 041 | 38.56 | 2019.3 |

| 2 | 意大利 | 3 | 8.11 | 48 | 16 | 2019.3 |

| 3 | 中国 | 2 | 5.41 | 153 | 76.5 | 2019 |

| 4 | 新加坡 | 2 | 5.41 | 58 | 29 | 2019.5 |

| 5 | 希腊 | 2 | 5.41 | 42 | 21 | 2018 |

| 6 | 塞尔维亚 | 1 | 2.7 | 105 | 105 | 2017 |

| 7 | 沙特阿拉伯 | 1 | 2.7 | 75 | 75 | 2019 |

| 8 | 日本 | 1 | 2.7 | 45 | 45 | 2017 |

| 9 | 马来西亚 | 1 | 2.7 | 45 | 45 | 2019 |

| 10 | 德国 | 1 | 2.7 | 41 | 41 | 2018 |

《图 1.2.4》

图 1.2.4 “重要交通基础设施灾变机理与防护”工程研究前沿主要国家间的合作网络

《表 1.2.6》

表 1.2.6“重要交通基础设施灾变机理与防护”工程研究前沿中核心论文的主要产出机构

| 序号 | 机构 | 核心论文数 | 论文比例 /% | 被引频次 | 篇均被引频次 | 平均出版年 | |

| 1 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | 6 | 16.22 | 42 | 7 | 2020.3 | |

| 2 | 俄克拉荷马大学 | 3 | 8.11 | 321 | 107 | 2017 | |

| 3 | 伊利诺伊大学 | 3 | 8.11 | 87 | 29 | 2019.7 | |

| 4 | 得克萨斯农工大学 | 2 | 5.41 | 24 | 12 | 2020.5 | |

| 5 | 佛罗里达国际大学 | 2 | 5.41 | 13 | 6.5 | 2018.5 | |

《表 1.2.7》

表 1.2.7“重要交通基础设施灾变机理与防护”工程研究前沿中施引核心论文的主要产出国家

| 序号 | 国家 | 施引核心论文数 | 施引核心论文比例 /% | 平均施引年 | |||

| 1 | 美国 | 438 | 30.8 | 2020 | |||

| 2 | 中国 | 425 | 29.89 | 2020.1 | |||

| 3 | 英国 | 97 | 6.82 | 2020.1 | |||

| 4 | 伊朗 | 93 | 6.54 | 2020 | |||

| 5 | 加拿大 | 72 | 5.06 | 2020.2 | |||

| 6 | 印度 | 60 | 4.22 | 2020.2 | |||

| 7 | 澳大利亚 | 55 | 3.87 | 2019.9 | |||

| 8 | 意大利 | 54 | 3.8 | 2019.8 | |||

| 9 | 韩国 | 53 | 3.73 | 2019.9 | |||

| 10 | 德国 | 41 | 2.88 | 2020.1 | |||

学者的普遍关注。

综合以上统计数据,在“重要交通基础设施灾变机理与防护”研究前沿,中国的施引论文占比远超发表论文占比,说明中国学者对该前沿的研究动态保持比较密切的关注和跟踪。

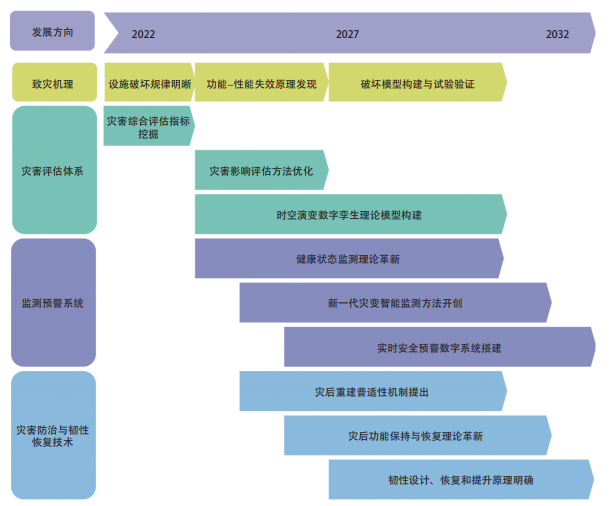

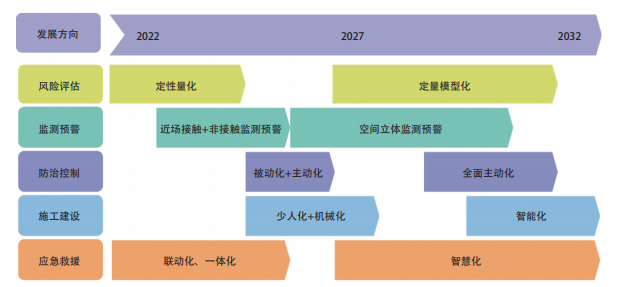

“重要交通基础设施灾变机理与防护”工程研究前沿未来 5~10 年的重点发展方向为致灾机理、灾害评估体系、监测预警系统和灾害防治与韧性恢复技术(图 1.2.5)。

《表 1.2.8》

表 1.2.8 “重要交通基础设施灾变机理与防护”工程研究前沿中施引核心论文的主要产出机构

| 序号 | 机构 | 施引核心论文数 | 施引核心论文比例 /% | 平均施引年 |

| 1 | 得克萨斯农工大学 | 37 | 14.92 | 2020.1 |

| 2 | 清华大学 | 27 | 10.89 | 2020.3 |

| 3 | 香港理工大学 | 25 | 10.08 | 2020 |

| 4 | 伊利诺伊大学 | 23 | 9.27 | 2020.4 |

| 5 | 同济大学 | 22 | 8.87 | 2020.2 |

| 6 | 中国科学院 | 22 | 8.87 | 2020 |

| 7 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | 21 | 8.47 | 2021 |

| 8 | 德黑兰大学 | 20 | 8.06 | 2019.9 |

| 9 | 代尔夫特理工大学 | 18 | 7.26 | 2020.4 |

| 10 | 俄克拉荷马大学 | 17 | 6.85 | 2019.6 |

《图 1.2.5》

图 1.2.5 “重要交通基础设施灾变机理与防护”工程研究前沿的发展路线

1.2.3 适老化智能响应健康建筑

提升建筑的健康性能和老年人的健康福祉,适老化建筑已成为重要的发展方向。适老化智能响应健康建筑主要是指基于老年人的行为特征与健康需求,通过全方位的健康监测与空间响应,利用环境控制技术和智能响应算法,实现建筑环境的智能调控和人体健康的主动干预。相关研究可为以百亿平米计的大量既有建筑的适老化、智慧化赋能和新建建筑的智慧化设计与建造提供有效支持。以往适老化建筑主要关注老年人的行为特征与身体机能变化,对空间尺度、环境设施与流线标识等方面进行了针对性的优化,难以动态调整和实时响应其健康需求。但随着可穿戴生理传感器技术的普及,低成本、便携的身心健康监测和环境数据采集设备、物联网通信技术为实时的健康数据监测与智能环境控制提供了技术可行性。以健康舒适为导向的智能响应式建筑将老年人的健康监测数据与建筑环境的智能调控进行关联,利用建筑环境进行主动健康干预,已成为适老化建筑发展的前沿。主要的研究新方向包括: 1)建筑一体化健康监测与空间响应机制。利用便携式的健康监测设备和环境传感技术,实现人体健康状况与物理环境参数的综合感知,特别关注高龄老人,失能、失智老人和健康活力老人等不同使用对象的个性化特征与精细化需求,重点探索建筑环境对老年人的健康疗愈效应以及跌倒、中风等意外风险的准确监测、智能预警与实时响应机制。2) 数智化环境控制技术。基于实时监测获取的环境健康数据,实现空气、声、光、热、色彩、植被等建筑物理环境的实时可调控制,同时正在从单一系统控制向多系统的综合控制发展,通过多系统集成实现建筑环境的最优化、智能化配置。3) 智能响应算法与管控系统。基于各类深度学习和强化学习算法,开展建筑智慧中台等核心软件基础设施研究;面向全方位环境健康监测需求, 对建筑响应设施与健康监测设备进行综合管控,建立智能化信息传输、处理与决策机制,实现信息系统与物理系统的一体化整合。

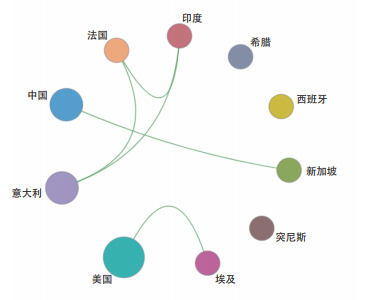

“适老化智能响应健康建筑”工程研究前沿的核心论文有 13 篇(表 1.1.1),其篇均被引数为25.31。核心论文数排名前五的国家分别为美国、意大利、中国、法国和印度(表 1.2.9),其中, 中国核心论文占比为 15.38%,是该前沿的主要研究国家之一。篇均被引数排名前五的国家分别为法国、印度、希腊、意大利和西班牙,其中,中国的论文篇均被引数为 23.50,略低于平均水平。从主要国家间的合作网络(图 1.2.6)来看,论文数排名前十的国家间有一定的合作关系。

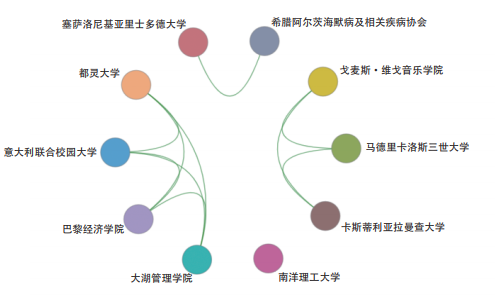

核心论文产出机构较为分散,主要研究机构为大湖管理学院、巴黎经济学院、意大利联合校园大学、都灵大学和塞萨洛尼基亚里士多德大学(表1.2.10)。从主要机构间的合作网络(图 1.2.7)来看, 各机构间有一定的合作关系。

施引核心论文数排名前五的国家为中国、西班牙、意大利、希腊和英国(表 1.2.11),施引核心论文数排名前五的机构为塞萨洛尼基亚里士多德大

《表 1.2.9》

表 1.2.9 “适老化智能响应健康建筑”工程研究前沿中核心论文的主要产出国家

| 序号 | 国家 | 核心论文数 | 论文比例 /% | 被引频次 | 篇均被引频次 | 平均出版年 |

| 1 | 美国 | 3 | 23.08 | 31 | 10.33 | 2018.3 |

| 2 | 意大利 | 2 | 15.38 | 107 | 53.5 | 2020.5 |

| 3 | 中国 | 2 | 15.38 | 47 | 23.5 | 2019.5 |

| 4 | 法国 | 1 | 7.69 | 99 | 99 | 2020 |

| 5 | 印度 | 1 | 7.69 | 99 | 99 | 2020 |

| 6 | 希腊 | 1 | 7.69 | 68 | 68 | 2016 |

| 7 | 西班牙 | 1 | 7.69 | 50 | 50 | 2016 |

| 8 | 新加坡 | 1 | 7.69 | 27 | 27 | 2019 |

| 9 | 突尼斯 | 1 | 7.69 | 16 | 16 | 2020 |

| 10 | 埃及 | 1 | 7.69 | 9 | 9 | 2017 |

《图 1.2.6》

图 1.2.6 “适老化智能响应健康建筑”工程研究前沿主要国家间的合作网络

《表 1.2.10》

表 1.2.10 “适老化智能响应健康建筑”工程研究前沿中核心论文的主要产出机构

| 序号 | 机构 | 核心论文数 | 论文比例 /% | 被引频次 | 篇均被引频次 | 平均出版年 |

| 1 | 大湖管理学院 | 1 | 7.69 | 99 | 99 | 2020 |

| 2 | 巴黎经济学院 | 1 | 7.69 | 99 | 99 | 2020 |

| 3 | 意大利联合校园大学 | 1 | 7.69 | 99 | 99 | 2020 |

| 4 | 都灵大学 | 1 | 7.69 | 99 | 99 | 2020 |

| 5 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 1 | 7.69 | 68 | 68 | 2016 |

| 6 | 希腊阿尔茨海默病及相关疾病协会 | 1 | 7.69 | 68 | 68 | 2016 |

| 7 | 戈麦斯·维拉音乐学院 | 1 | 7.69 | 50 | 50 | 2016 |

| 8 | 马德里卡洛斯三世大学 | 1 | 7.69 | 50 | 50 | 2016 |

| 9 | 卡斯蒂利亚拉曼查大学 | 1 | 7.69 | 50 | 50 | 2016 |

| 10 | 南洋理工大学 | 1 | 7.69 | 27 | 27 | 2019 |

《图 1.2.7》

图 1.2.7 “适老化智能响应健康建筑”工程研究前沿主要机构间的合作网络

学、卡斯蒂利亚拉曼查大学、滑铁卢大学、南洋理工大学和上海交通大学(表 1.2.12)。根据论文的施引情况来看,排名前五的核心论文产出国与排名前五的施引核心论文产出国有所不同,说明该前沿受到了不同国家学者的普遍关注。

综合以上统计数据,在“适老化智能响应健康建筑”研究前沿,中国的发表论文数排名第三、施引论文数排名第一,说明中国学者对该前沿的研究动态保持比较密切的关注和跟踪。

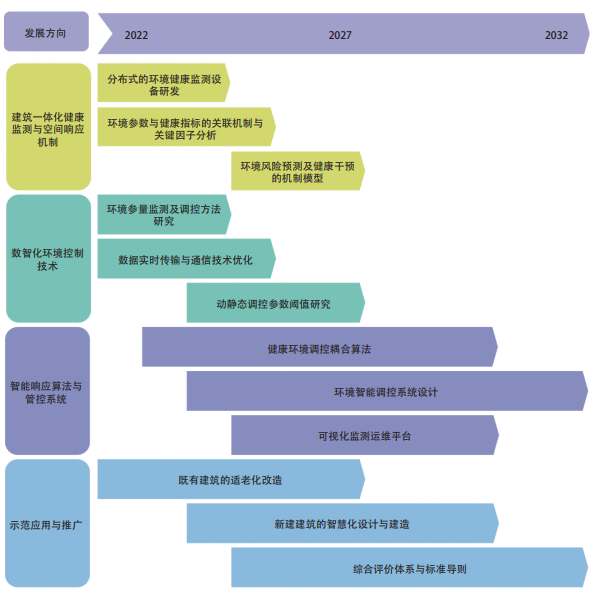

“适老化智能响应健康建筑”工程开发前沿未来 5~10 年的重点发展方向为建筑一体化健康监测与空间响应机制、数智化环境控制技术和智能响应算法与管控系统。在应用方面,预计 2022—2027 年进行既有建筑的适老化改造,2024—2030 年进行新建建筑的智慧化设计与建造,2025—2032 年制定综合评价体系与标准导则(图 1.2.8)。

《表 1.2.11》

表 1.2.11“适老化智能响应健康建筑”工程研究前沿中施引核心论文的主要产出国家

| 序号 | 国家 | 施引核心论文数 | 施引核心论文比例 /% | 平均施引年 | ||

| 1 | 中国 | 58 | 18.12 | 2020.4 | ||

| 2 | 西班牙 | 49 | 15.31 | 2019 | ||

| 3 | 意大利 | 32 | 10 | 2020 | ||

| 4 | 希腊 | 30 | 9.38 | 2017.7 | ||

| 5 | 英国 | 30 | 9.38 | 2019.7 | ||

| 6 | 印度 | 30 | 9.38 | 2020.4 | ||

| 7 | 美国 | 22 | 6.88 | 2020.4 | ||

| 8 | 德国 | 19 | 5.94 | 2019 | ||

| 9 | 法国 | 18 | 5.62 | 2020.4 | ||

| 10 | 加拿大 | 16 | 5 | 2020.1 | ||

《表 1.2.12》

表 1.2.12 “适老化智能响应健康建筑”工程研究前沿中施引核心论文的主要产出机构

| 序号 | 机构 | 施引核心论文数 | 施引核心论文比例 /% | 平均施引年 | ||

| 1 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 26 | 28.26 | 2017.4 | ||

| 2 | 卡斯蒂利亚拉曼查大学 | 23 | 25 | 2018.4 | ||

| 3 | 滑铁卢大学 | 6 | 6.52 | 2020.5 | ||

| 4 | 南洋理工大学 | 6 | 6.52 | 2020.3 | ||

| 5 | 上海交通大学 | 6 | 6.52 | 2020.3 | ||

| 6 | 心理健康网络生物医学研究网络中心 | 5 | 5.43 | 2019.8 | ||

| 7 | 塞维利亚大学 | 4 | 4.35 | 2017 | ||

| 8 | 罗马大学 | 4 | 4.35 | 2019.2 | ||

| 9 | 沙特国王大学 | 4 | 4.35 | 2019.5 | ||

| 10 | 瓦伦西亚理工大学 | 4 | 4.35 | 2018.5 | ||

《图 1.2.8》

图 1.2.8 “适老化智能响应健康建筑”工程研究前沿的发展路线

《2 工程开发前沿》

2 工程开发前沿

《2.1 Top 10 工程开发前沿发展态势》

2.1 Top 10 工程开发前沿发展态势

土木、水利与建筑工程领域的 Top 10 工程开发前沿及统计数据见表 2.1.1,上述前沿涉及了结构工程、城乡规划与风景园林、交通工程、岩土及地下工程、桥梁工程、土木建筑材料、市政工程、水利工程、测绘工程等学科方向。其中,“交通基础设施隐蔽缺陷智能监测与预警技术”和“城镇供水系统藻类与嗅味污染控制”是专家提名前沿或者基于数据挖掘前沿凝练而成的前沿,其他是数据挖掘前沿。各前沿所涉及的专利自 2016 至 2021 年的逐年公开量见表 2.1.2。

(1)川藏铁路沿线地质灾害主动防治技术

地质灾害主动防治技术是指利用先进的安全防护措施在地质灾害形成前消除灾害隐患的技术,即利用“四化”(数字化、信息化、机械化和智能化) 构建灾害源特征信息库,通过规范化建模、网络化交互、可视化认知、高性能计算以及智能化决策等技术,在地质灾害量化评估、智能监测、分析风险、灾害预警、防控技术、应急救援等各核心环节上体现技术的主动性和超前性,实现数字链驱动下的地质灾害探测 – 评估 – 监测 – 预警 – 防控 – 应急救援的一体化、协同化和集成化,从而避免、转移、降低地质灾害风险,提升地质灾害的安全防控水平。川藏铁路地质灾害主要包括滑坡、泥石流、崩塌落石、地震、高地应力岩爆与大变形、高地温热害、

《表 2.1.1》

表 2.1.1 土木、水利与建筑工程领域 Top 10 工程开发前沿

| 序号 | 工程开发前沿 | 公开量 | 引用量 | 平均被引数 | 平均公开年 | ||

| 1 | 川藏铁路沿线地质灾害主动防治技术 | 279 | 860 | 3.08 | 2019.4 | ||

| 2 | 河道生态环境保护与修复 | 296 | 1 273 | 4.3 | 2019.6 | ||

| 3 | 建筑区域能耗建模与碳排放优化 | 13 | 275 | 21.15 | 2018.4 | ||

| 4 | 无人系统自主定位与导航技术 | 37 | 376 | 10.16 | 2018.8 | ||

| 5 | 地下工程状态多源信息智能感知与预测技术 | 87 | 164 | 1.89 | 2019.8 | ||

| 6 | 面向不同服役环境的修复材料与技术 | 65 | 207 | 3.18 | 2019 | ||

| 7 | 交通基础设施隐蔽缺陷智能监测与预警技术 | 18 | 85 | 4.72 | 2018.8 | ||

| 8 | 绿色基础设施生态系统服务动态测度与增效技术体系 | 62 | 110 | 1.77 | 2019.2 | ||

| 9 | 城镇供水系统藻类与嗅味污染控制 | 41 | 26 | 0.63 | 2019 | ||

| 10 | 桥梁结构可靠性评估与维护技术 | 79 | 131 | 1.66 | 2018.8 | ||

《表 2.1.2》

表 2.1.2 土木、水利与建筑工程领域 Top 10 工程开发前沿核心专利逐年公开量

| 序号 | 工程开发前沿 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 川藏铁路沿线地质灾害主动防治技术 | 18 | 21 | 37 | 44 | 70 | 89 |

| 2 | 河道生态环境保护与修复 | 12 | 26 | 32 | 41 | 87 | 98 |

| 3 | 建筑区域能耗建模与碳排放优化 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |

| 4 | 无人系统自主定位与导航技术 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 |

| 5 | 地下工程状态多源信息智能感知与预测技术 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 45 |

| 6 | 面向不同服役环境的修复材料与技术 | 6 | 4 | 11 | 18 | 18 | 8 |

| 7 | 交通基础设施隐蔽缺陷智能监测与预警技术 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |

| 8 | 绿色基础设施生态系统服务动态测度与增效技术体系 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 24 |

| 9 | 城镇供水系统藻类与嗅味污染控制 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 |

| 10 | 桥梁结构可靠性评估与维护技术 | 6 | 14 | 13 | 17 | 18 | 11 |

活动断裂位错、突水突泥等。川藏铁路地质灾害主动防治的主要技术方向包括:① 剧烈内外动力耦合作用下地质灾害风险量化评估技术;② 地质灾害立体综合智能监测与预警技术;③ 复杂桥隧、高陡边坡等重要工程灾害的超前主动防控技术与智能施工技术;④ 高山峡谷区地质灾害链快速应急智慧救援技术。技术重点是充分挖掘和广泛利用物联网、大数据、人工智能和建筑信息模型(building information model,BIM)等现代高新技术,自主创新适应川藏铁路严酷环境复杂桥隧、高陡边坡等重要节点工程的新材料、新结构、新工艺等,实现地质灾害全生命周期的早发现、早预警和精准处置。从 2016 年至 2021 年,专利公开量为 279,引用量为 860,平均被引数为 3.08。

(2)河道生态环境保护与修复

河道生态环境保护与修复是守住国土空间生态安全边界的核心任务,维持或协助河流生态系统恢复到自然或近自然的状态,以维持和改善其生态完整性和可持续性,是国际上共同关注的科技前沿, 其主要技术方向包括:① 智能化监测、评价与流域综合治理智慧协同一体化技术;② 河道绿色低碳自然化恢复技术;③ 河道生态系统功能和生物多样性恢复保护技术。以人工智能等新技术支撑的河道生态环境保护与修复技术,加速了河道生态治理的精准化、精细化、系统化转型,可有效保障河道生态系统的可持续性,是国土生态安全和可持续发展的重要技术支撑,为人与自然和谐共生的生态文明战略实现提供了重要技术保障。从 2016 年至2021 年,专利公开量为 296,引用数为 1 273,平均被引数为 4.30。

(3) 建筑区域能耗建模与碳排放优化

建筑区域能耗建模与碳排放优化主要是指对区域内的建筑建立基于物理原理的能耗模型,通过定量分析不同因素对建筑能耗与碳排放的影响,进而对区域建筑的设计和运行进行优化,是实现建筑领域节能减排的关键技术手段。其主要技术方向包括:① 建筑大数据获取与数字城市搭建,实现建筑信息数字化采集,建立数字城市;② 建筑区域能耗自动建模,实现建筑区域能耗快速建模和基于实测数据的模型自动校准;③ 区域能源系统设计与运行优化,实现建筑用能与电力供给的智慧响应;④ 城市建筑群碳排放预测与优化,分析不同节能技术带来的减排潜力。未来的发展趋势是融合建筑节能技术、地理信息科学、计算机与人工智能技术等多学科知识,开发和优化区域建筑能耗物理模型, 提升区域建筑能效,助力双碳目标推进。从 2016 年至 2021 年,专利公开量为 13,引用量为 275, 平均被引数为 21.15。

(4) 无人系统自主定位与导航技术

无人系统自主定位与导航技术是实时定位、自主地图构建和路径规划技术的统称,它是自主移动无人系统的关键性技术之一,也是测绘领域的开发前沿之一,在无人飞行器、无人车辆、无人舰船、无人潜器等自主移动系统中有广泛的应用需求。当前发展的主要方向包括:① 高精度的自主定位技术,通过独立或组合使用全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS)、即时定位与地图构建(simultaneous localization and mapping,SLAM)、航迹推算、空间信标定位等技术以确定无人系统在工作空间中的位姿状态;② 动态环境下的地图构建技术,面向动态场景通过搭载的各类传感器感知周围空间信息并建模环境地图;③ 高效的局部路径规划算法,无人系统根据感知的环境信息利用动态路径算法规划出最优的移动路线。从2016 年至 2021 年,专利公开量为 37,引用量为376,平均被引数为 10.16。

(5) 地下工程状态多源信息智能感知与预测技术

地下工程状态多源信息智能感知与预测技术是指通过各类智能传感器感知地下工程多因素状态特征指标,利用多源异构数据融合算法对状态数据进行清洗与关联处理,形成地下工程状态的一致性解释,通过机器学习与大数据算法对地下工程运行状态进行综合评估与故障的快速诊断与精准识别,进而实现工程状态的智能预测。地下工程周围赋存高度变异的地质条件与周边邻近工程扰动,结构状态响应特征复杂多变,利用多源信息的智能感知与预测能够实现地下工程运行状态的综合评价, 提升地下工程管理的决策能力。主要技术方向包括:① 基于无线传感、光纤、电磁波、声波、相机、激光等技术的地下工程状态全息感知方法与技术体系,实现实时、远程、智能的工程状态全要素感知;② 配合物联网、边缘计算、深度学习等技术的跨时空、跨尺度、跨媒体的多源异构感知数据的表达、融合与动态更新,实现工程状态的一致性解释;③ 利用贝叶斯网络、卷积神经网络等机器学习智能算法,建立考虑时空不确定环境介质影响下物理– 信息双驱动的地下工程状态演化模型, 实现工程状态的快速评估、预测及预警;④ 建立地下工程信息模型、城市信息模型、数字孪生模型等数字化平台和地下工程数字底座,实现工程状态三维可视化反馈与更新。近年来,地下工程状态的感知与预测技术发展迅速,融合多感知设备终端的实时智能感知与高效预测技术,已逐渐成为降低地下工程安全风险,减少事故的有效手段,将成为未来地下工程安全智能化管控的主流发展趋势。从2016 年至 2021 年,专利公开量为 87,引用量为164,平均被引数为 1.89。

(6) 面向不同服役环境的修复材料与技术

混凝土在高原、海洋、沙漠、深地等复杂环境下,受大温差、强辐射和高腐蚀等作用,易产生材料损伤与结构失效,降低其服役安全性与耐久性。因此,需及时修复劣化区域,实现混凝土安全长效运维。目前主要关注:① 修复材料设计,如聚合物水泥基复合修补材料、灌浆修补材料、纤维增强复合材料等;② 修复行为分析,如裂缝修复行为分析、钢筋阻锈行为分析;③ 性能评估,如力学性能、抗渗性能、耐蚀性能评估;④ 模拟计算, 如混凝土长效修复与预测。但是,目前的修复材料与技术存在修复方式非智能化、修复行为阐析不明确、评估手段有损非连续、模拟计算缺少数据平台和高通量方法等局限性。因此,未来混凝土修复材料与技术的发展趋势将围绕智能化修复设计、原位无损化评估、数据平台建设、高通量运算等方向展开。从 2016 年至 2021 年,专利公开量为 65, 引用量为 207,平均被引数为 3.18。

(7) 交通基础设施隐蔽缺陷智能监测与预警技术

道路、铁路和机场等交通基础设施的基层和土基在交通荷载和环境因素的耦合作用下,易发生开裂、脱空和沉降等内部病害。这类病害通常无法直接从表面观测到而具有高隐蔽性和强复杂性,监测和定位困难,被定义为交通基础设施的隐蔽缺陷。交通基础设施隐蔽缺陷的智能监测与预警则是基于传感监测、三维定位、反演诊断、健康评估和决策预警的技术流程,并在大数据和人工智能等技术加持下,实现隐蔽缺陷的精准监测、快速诊断和实时预警。其主要技术方向包括:① 缺陷精准探测、三维定位与数字传感装备;② 解析反演理论与高精度诊断算法;③ 典型隐蔽缺陷数据库与云计算辅助预测系统;④ 健康状态评估与决策预警平台。未来发展趋势包括:① 在设备方面,由传统的“多段、重型、有线”设备向新兴的“集约、轻量、无线”设备迈进;② 在手段方面,由传统的“人工、人力、被动”探测向新兴的“智能、传感、主动” 预测与预警迈进;③ 在平台方面,由传统的“机械化、流程化”数据收集平台向新兴的“智能化、自动化”监测预警平台迈进。从 2016 年至 2021 年, 专利公开量为18,引用量为85,平均被引数为4.72。

(8) 绿色基础设施生态系统服务动态测度与增效技术体系

围绕气候变化背景下的全球生态系统能级提升,绿色基础设施被认为是积极应对气候变化,增加碳汇,构建国土生态安全格局,实现可持续发展的重要战略之一,研究热点正向更精准的生态系统服务测度与更高效的供给能力方向发展。绿色基础设施突出自然环境的“生命支撑”功能,表现为相互联系的具有综合生态功能的蓝绿空间网络,并与区域景观结构和城市其他用地类型进行整合,提供水资源供给、气候调节、雨洪调蓄、水质净化、空气净化、土壤污染物去除、水土保持、减排增汇、生物多样性支撑、宜居游憩等的供给型、调节型、支撑型、文化型四类生态系统服务。面临的核心问题是以全球化的生态系统能级提升为目标,如何通过高精度、全要素、全过程的动态测度揭示绿色基础设施生态系统服务的多尺度耦合与多功能协同的机理。主要研究趋势包括:绿色基础设施生态系统服务供给定量解析与动态测度指标体系;绿色基础设施生态系统服务“天空地”测度装备与智慧感知系统;绿色基础设施生态系统服务效能的四维时空演变过程与全球同期效能比对体系;高效益绿色基础设施营建一体化工程技术体系等,重点关注应对气候变化的减排增汇、雨洪调蓄、水质净化等关键生态系统服务方面的效能与效率。从 2016 年至2021 年,专利公开量为 62,引用量为 110,平均被引数为 1.77。

(9) 城镇供水系统藻类与嗅味污染控制

城镇供水系统藻类与嗅味污染是指由水源水及供水系统中藻类及嗅味物质引发的一系列饮用水水质问题,对自来水厂及供水管网的稳定运行产生不利影响。由全球气温升高和城市化导致的水源水中溶解氧含量降低和水体富营养化,使藻类与嗅味污染日趋严重。有效控制城镇供水系统的藻类与嗅味污染是保障居民饮用水健康安全的关键任务。其主要技术方向包括:① 开展基于城市群尺度的生态环境整体规划与水源保护,提高源水水质;② 对常规处理工艺的升级改造,强化其对藻类与嗅味污染的处理效果;③ 基于强氧化性活性物质的臭氧催化氧化、高锰酸盐氧化、高铁酸盐氧化、光催化等高级氧化化学处理技术,实现对藻毒素、嗅味物质等污染物的有效降解;④ 基于物理分离及吸附原理的陶瓷膜、活性炭、生物炭等新型膜分离技术和吸附剂研发;⑤ 低成本、环境适应性强的新型生物处理技术;⑥ 集合传感器技术、人工智能技术、自动控制技术的藻类与嗅味污染监测- 处理智能化系统。未来的发展趋势是通过对藻类及嗅味物质的精确分析和溯源,采取有针对性的水源水保护措施, 并交叉融合水处理工程、微生物学、化学、物理、人工智能等多学科知识,研发高度自动化、智能化、低成本、高效率、易维护的城镇供水系统藻类与嗅味污染控制技术。从 2016 年至 2021 年,专利公开量为 41,引用量为 26,平均被引数为 0.63。

(10) 桥梁结构可靠性评估与维护技术

桥梁结构可靠性是指桥梁结构在其生命周期中,面对规划设计、建设营造、管养维护中的诸多不确定性事件和因素,完成其预定功能的能力。结构可靠性评估就是建模分析这些不确定性事件和因素对结构行为的影响,并评定结构工程物全寿命性能的过程。其主要技术方向包括:① 桥梁施工过程不确定性模拟与绿色建造过程性态控制;② 桥梁成桥和运营荷载过程不确定性模拟与结构极限和疲劳可靠性维护;③ 桥梁结构爆燃过程不确定性模拟及结构局部与整体稳定性保障;④ 缆索桥梁风致灾变荷载过程风险场景分析与结构气弹稳定性保障;⑤ 桥梁地震船撞冲击损伤过程不确定性模拟与结构韧性可靠性维护等。近年的发展趋势更关注考虑不确定性因素下绿色桥梁结构行为模式分支演化分析,致灾风险事件下轻柔桥梁结构连续破坏行为诱因评定及可靠性维护,桥梁结构体系可靠性演化分析与损伤控制等。从 2016 年至 2021 年,专利公开量为 79,引用量为 131,平均被引数为 1.66。

《2.2 Top 3 工程开发前沿重点解读》

2.2 Top 3 工程开发前沿重点解读

2.2.1 川藏铁路沿线地质灾害主动防治技术

传统的地质灾害防治技术具有防治效果差、施工难度大、智能化程度低、被动性明显等突出问题, 传统技术势必严重影响川藏铁路的建设安全与建设效率,实现川藏铁路工程地质灾害主动防控已成为当务之急。当前,以物联网、大数据、人工智能和BIM 等为代表的新一代信息技术,以新材料、新结构、新工艺为特征的土木工程技术新进展正加速相互渗透和融合,学科交叉正深刻地变革着防灾减灾科学与技术的发展,川藏铁路沿线地质灾害防治思路应逐渐由重要灾害点的治理发展到点、线、面相互结合的综合防灾,由被动防治向主动防控转变。

川藏铁路沿线地质灾害主动防治技术的核心是“主动防控”,目前地质灾害主动防治技术的前沿研发方向主要体现在以下几个方面:

1) 风险评估定量化,包括基于数据驱动与模型驱动协同的滑坡、泥石流、崩塌落石、地震、高地应力岩爆与大变形、高地温热害、活动断裂位错、突水突泥等地质灾害隐患识别技术、剧烈内外动力耦合作用下地质灾害风险量化快速评估技术。

2) 监测预警智能化,包括地质灾害变频智能监测预警技术、“天 – 空 – 地 – 内”地质灾害立体综合智能监测预警技术、人工智能与决策技术、智能感知和数采技术、技术集成与信息建模。

3) 防治控制超前化,包括边坡抗滑桩、抗滑挡墙、落石主动防护网技术,泥石流拦挡、排导技术,减震柔性衬砌、轻质混凝土技术,高地温隧道通风降温、机械降温技术,卸压爆破技术、应力释放及应力解除技术,隧道大变形分层支护、主动让压支护技术,岩爆柔性防护技术、活动断裂动能量释放技术,突水突泥超前预注浆、帷幕注浆、高压劈裂注浆技术等。

4) 施工建设智能化,包括智能化施工工艺、机器人系统与自动化技术、模块化和精细施工技术、精准管控决策技术。

5) 应急救援智慧化,包括应急救援综合智慧指挥系统、基础设施与网电系统快速抢通恢复技术、应急逃生紧急避难技术、隐患点智能清除技术。

“川藏铁路沿线地质灾害主动防治技术”工程开发前沿的核心专利有 279 项,平均被引数为 3.08(表 2.1.1)。核心专利产出排名前三的国家分别为中国、韩国和美国(表 2.2.1),其中,中国机构或个人所申请的专利占比达到了 91.40%,在专利数量方面比重较大,是该工程开发前沿的重点研究国家之一,平均被引数为 2.64,略低于平均水平。主要产出国家间尚无合作。

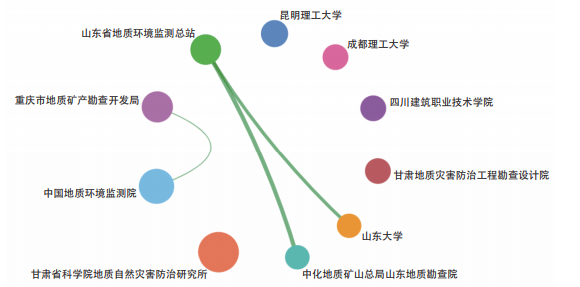

核心专利产出排名前五的机构分别为甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、中国地质环境监测院、重庆市地质矿产勘查开发局、山东省地质环境监测总站和昆明理工大学(表 2.2.2)。甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所的前沿方向是黄土地区的泥石流灾害防治、滑坡灾害危险性评估及稳定性监测预警;中国地质环境监测院的前沿方向是高位滑坡碎屑流灾害的安全防护措施及区域性地质灾害及崩塌落石的监测预警;重庆市地质矿产勘查开发局的前沿方向是矿山、岩溶地区的地下水、滑坡、

《表 2.2.1》

表 2.2.1“川藏铁路沿线地质灾害主动防治技术”工程开发前沿中核心专利的主要产出国家

| 序号 | 国家 | 公开量 | 公开量比例 /% | 被引数 | 被引数比例 /% | 平均被引数 | |

| 1 | 中国 | 255 | 91.4 | 674 | 78.37 | 2.64 | |

| 2 | 韩国 | 10 | 3.58 | 6 | 0.7 | 0.6 | |

| 3 | 美国 | 9 | 3.23 | 163 | 18.95 | 18.11 | |

| 4 | 日本 | 2 | 0.72 | 4 | 0.47 | 2 | |

《表 2.2.2》

表 2.2.2“川藏铁路沿线地质灾害主动防治技术”工程开发前沿中核心专利的主要产出机构

| 序号 | 机构 | 公开量 | 公开量比例 /% | 被引数 | 被引数比例 /% | 平均被引数 | |

| 1 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 | 29 | 10.39 | 27 | 3.14 | 0.93 | |

| 2 | 中国地质环境监测院 | 21 | 7.53 | 74 | 8.6 | 3.52 | |

| 3 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 15 | 5.38 | 17 | 1.98 | 1.13 | |

| 4 | 山东省地质环境监测总站 | 14 | 5.02 | 21 | 2.44 | 1.5 | |

| 5 | 昆明理工大学 | 9 | 3.23 | 25 | 2.91 | 2.78 | |

| 6 | 成都理工大学 | 7 | 2.51 | 33 | 3.84 | 4.71 | |

| 7 | 四川建筑职业技术学院 | 7 | 2.51 | 30 | 3.49 | 4.29 | |

| 8 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院 | 7 | 2.51 | 3 | 0.35 | 0.43 | |

| 9 | 山东大学 | 5 | 1.79 | 39 | 4.53 | 7.8 | |

| 10 | 中化地质矿山总局山东地质勘查院 | 5 | 1.79 | 1 | 0.12 | 0.2 | |

崩塌、地裂缝等灾害的监测和预警。从主要机构间合作网络(图 2.2.1)来看,机构之间的合作较为稀疏。

“川藏铁路沿线地质灾害主动防治技术”工程开发前沿未来5~10 年的重点发展方向为风险评估、监测预警、防治控制、施工建设和应急救援(图2.2.2)。

2.2.2 河道生态环境保护与修复

保护国土空间生态安全是我国一项基本国策, 河道是山水林田湖草沙生命共同体生态安全的核心动脉。国际上自 20 世纪 60 年代开始关注河道生态治理研究与实践,我国 21 世纪以来逐步反思总结传统河道治理的得失,明确提出基于区域差异性的河道生态系统保护与生态治理的总体思路, 发展具有可持续性的生态河道修复技术与治理体系。从根本上扭转损害河道生态系统健康的各类开发模式和传统治理模式是国际上的共识,辨识河道生态环境保护与修复的科技前沿、攻克河道生态治理关键技术难题是守住国土空间生态安全边界的重要科技支撑。

保护与恢复河道生态系统的韧性,助力美丽国土空间的可持续发展,是河道生态环境保护与修复的科学目标和国家战略需求。目前的主要技术方向包括:

1) 河道智能化监测、评价和流域综合治理智

《图 2.2.1》

图 2.2.1 “川藏铁路沿线地质灾害主动防治技术”工程开发前沿主要机构间的合作网络

《图 2.2.2》

图 2.2.2 “川藏铁路沿线地质灾害主动防治技术”工程研究前沿的发展路线

慧化协同一体化技术,包括高精度快速监测与评价, 基于大数据和数字孪生的河流生态模型建构与模拟仿真,治水工程与系统化协同技术、流域治理高效智慧协同一体化技术体系等。

2) 河道绿色低碳自然化恢复技术,包括基于河道水文节律和地貌形态空间异质性特征的恢复技术、基于绿色低碳理念的河畔湿地保护与修复技术、基于三维连通性的生态保护恢复技术等。

3) 河道生态系统功能和生物多样性保护与恢复技术,包括河道内栖息地甄别与保护,水生生物食物链结构评价、食物链保护与恢复技术,溯游鱼类栖息地保护与恢复,天然仿真高效过鱼设施建设与生态流量精准调控技术等。

“河道生态环境保护与修复”工程开发前沿的核心专利有 296 项,平均被引数为 4.30(表 2.1.1)。核心专利产出排名前三的国家分别为中国、美国和韩国(表 2.2.3),其中,中国机构或个人所申请的专利占比达到了 95.27%,在专利数量方面比重较大,是该工程开发前沿的重点研究国家之一,平均被引数为 3.91。主要产出国家间尚无合作。

核心专利产出排名前五的机构分别为中国水利水电科学研究院、河海大学、中国水利水电第十一工程局有限公司、华北水利水电大学和南京大学(表 2.2.4)。在上述机构中,中国水利水电科学研究院着重于河道生态廊道和生态护坡、利用遥感进行河道生境特征识别,以及栖息地生物多样性恢复,河海大学着重于河道健康实时诊断与自修复、生态护坡、生态流量和水系生态连通

《表 2.2.3》

表 2.2.3 “河道生态环境保护与修复”工程开发前沿中核心专利的主要产出国家

| 序号 | 国家 | 公开量 | 公开量比例 /% | 被引数 | 被引数比例 /% | 平均被引数 | |||

| 1 | 中国 | 282 | 95.27 | 1 102 | 86.57 | 3.91 | |||

| 2 | 美国 | 6 | 2.03 | 150 | 11.78 | 25 | |||

| 3 | 韩国 | 4 | 1.35 | 4 | 0.31 | 1 | |||

| 4 | 澳大利亚 | 2 | 0.68 | 5 | 0.39 | 2.5 | |||

| 5 | 印度 | 1 | 0.34 | 10 | 0.79 | 10 | |||

| 6 | 荷兰 | 1 | 0.34 | 2 | 0.16 | 2 | |||

《表 2.2.4》

表 2.2.4 “河道生态环境保护与修复”工程开发前沿中核心专利的主要产出机构

| 序号 | 机构 | 公开量 | 公开量比例 /% | 被引数 | 被引数比例 /% | 平均被引数 | |||

| 1 | 中国水利水电科学研究院 | 7 | 2.36 | 19 | 1.49 | 2.71 | |||

| 2 | 河海大学 | 6 | 2.03 | 30 | 2.36 | 5 | |||

| 3 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 6 | 2.03 | 22 | 1.73 | 3.67 | |||

| 4 | 华北水利水电大学 | 3 | 1.01 | 18 | 1.41 | 6 | |||

| 5 | 南京大学 | 3 | 1.01 | 14 | 1.1 | 4.67 | |||

| 6 | 中国一冶集团有限公司 | 3 | 1.01 | 13 | 1.02 | 4.33 | |||

| 7 | 中国水产科学研究院 | 3 | 1.01 | 9 | 0.71 | 3 | |||

| 8 | 山东建筑大学 | 2 | 0.68 | 30 | 2.36 | 15 | |||

| 9 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 | 2 | 0.68 | 19 | 1.49 | 9.5 | |||

| 10 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 2 | 0.68 | 18 | 1.41 | 9 | |||

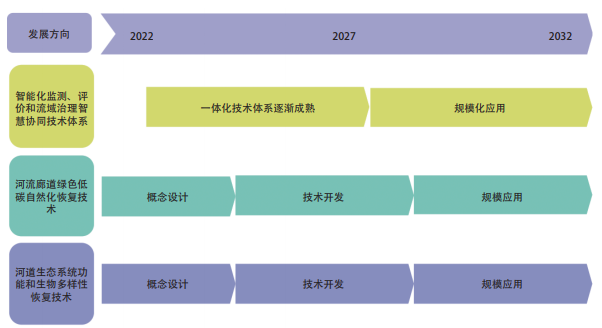

性的相关技术产品。主要产出机构间尚无合作。 “河道生态环境保护与修复”工程开发前沿未来 5~10 年的重点发展方向为河道智能化监测、评价和流域综合治理智慧化协同一体化技术,河道绿色低碳自然化恢复技术,河道生态系统功能和生物多样性保护与恢复技术。在应用方面,预计河道智能化监测、评价和流域综合治理智慧化协同一体化技术至 2027 年达到逐渐成熟,在 2028—2032 年实现规模化应用。预计 2022—2030 年河道绿色低碳自然化恢复技术和河道生态系统功能和生物多样性保护与恢复技术分别完成概念设计到技术开发, 2031—2032 年实现规模化应用(图 2.2.3)。

2.2.3 建筑区域能耗建模与碳排放优化

建筑领域的节能减排对实现“双碳”目标至关重要。建筑区域能耗建模与碳排放优化主要是指对区域内的建筑建立基于物理原理的能耗模型,通过定量分析不同因素对建筑能耗与碳排放的影响,进而对区域建筑的设计和运行进行优化,从而实现城市尺度建筑节能减排,推动区域绿色低碳高质量发展,为政府制定节能减排的政策和措施提供强有力的技术支持。当前区域尺度的模拟呈现输入数据海量化、模型复杂化、计算密集化的特点,因此如何实现模型生成的自动化、模型的轻量化、“一模多用”,以及考虑区域建筑与新能源系统(如电动车、光伏、储能、微电网)是建筑区域能耗建模与碳排放优化的研发前沿与热点。主要的技术方向包括:

1) 建筑大数据获取与数字城市搭建。通过无人机遥感、卫星影像、街景图像等获取图像数据, 结合城市信息点、建筑轮廓等基于地理信息系统(geographic information system,GIS)的建筑大数据,使用机器学习、深度学习、计算机视觉等人工智能技术,自动获取建筑数据(如建筑几何信息、建筑类型、建造年代等),实现建筑信息数字化采集,建立数字孪生城市。

2) 建筑区域能耗建模自动化。基于提取的建筑大数据信息与相关标准规范,结合 GIS 和建筑能耗模拟工具,自动生成区域建筑能耗与碳排放模型, 实现区域尺度的快速建模,并根据实测数据进行模型自动校准。

3) 区域能源系统设计与运行优化。通过建筑区域能耗模拟获取建筑群能源需求,优化光伏发电系统、储能系统、电动车充放电系统、热电冷联供系统的设计,并根据电网电价和需求响应,优化建筑用能调控,实现建筑用能与电力供给的智慧响应与智能匹配。

《图 2.2.3》

图 2.2.3 “河道生态环境保护与修复”工程研究前沿的发展路线

4) 城市建筑群碳排放预测与优化。基于建筑能耗模拟结果和碳排放因子数据库,计算区域建筑运行碳排放,分析不同节能技术带来的减排潜力。“建筑区域能耗建模与碳排放优化”工程开发前沿的核心专利有 13 项,平均被引数为 21.15(表2.1.1)。核心专利产出国家为中国、美国和韩国(表2.2.5),其中中国机构或个人所申请的专利占比达到了 61.54%,在专利数量方面比重较大,是该工程开发前沿的重点研究国家之一。主要产出国家间尚无合作。

核心专利产出排名前五的机构为东南大学、西安建筑科技大学、Anguleris 技术有限责任公司、Cenergistic 集团公司和江森自控科技公司(表 2.2.6)。主要产出机构间尚无合作。

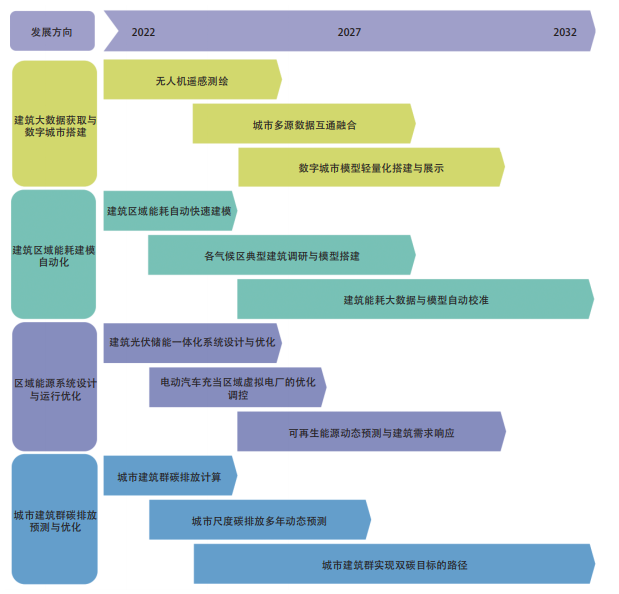

“建筑区域能耗建模与碳排放优化”工程开发前沿未来 5~10 年的重点发展方向为建筑大数据获取与数字城市搭建、建筑区域能耗建模自动化、区域能源系统设计与运行优化和城市建筑群碳排放预测与优化。在数据层面,研究与应用的前沿在于一是引入无人机遥感、卫星影像、街景图像等新的数据源,并通过深度学习、计算机视角等新技术对数据加以分析和处理;二是强调多源数据的融合与互相验证。建模工作的前沿在于如何提升模型建立与校准的自动化和智能化。优化工作的前沿在于一是强调利用 BIM 技术实现设计与运行的联合优化; 二是在建筑能源的优化中考虑电动车、分布式可再生能源等新的能源系统,实现源、储、荷的共同优化。碳减排工作的前沿则是如何在城市尺度实现建筑群碳排放的精准核算与动态预测,并在此基础上设计实现双碳目标的技术和政策路径(图 2.2.4)。

《表 2.2.5》

表 2.2.5 “建筑区域能耗建模与碳排放优化”工程开发前沿中核心专利的主要产出国家

| 序号 | 国家 | 公开量 | 公开量比例 /% | 被引数 | 被引数比例 /% | 平均被引数 |

| 1 | 中国 | 8 | 61.54 | 48 | 17.45 | 6 |

| 2 | 美国 | 4 | 30.77 | 227 | 82.55 | 56.75 |

| 3 | 韩国 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | 0 |

《表 2.2.6》

表 2.2.6 “建筑区域能耗建模与碳排放优化”工程开发前沿中核心专利的主要产出机构

| 序号 | 机构 | 公开量 | 公开量比例 /% | 被引数 | 被引数比例 /% | 平均被引数 |

| 1 | 东南大学 | 3 | 23.08 | 5 | 1.82 | 1.67 |

| 2 | 西安建筑科技大学 | 2 | 15.38 | 2 | 0.73 | 1 |

| 3 | Anguleris 技术有限责任公司 | 1 | 7.69 | 107 | 38.91 | 107 |

| 4 | Cenergistic 集团公司 | 1 | 7.69 | 61 | 22.18 | 61 |

| 5 | 江森自控科技公司 | 1 | 7.69 | 58 | 21.09 | 58 |

| 6 | 江苏易图地理信息科技股份有限公司 | 1 | 7.69 | 32 | 11.64 | 32 |

| 7 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 7.69 | 9 | 3.27 | 9 |

| 8 | 纽约市立大学研究基金会 | 1 | 7.69 | 1 | 0.36 | 1 |

| 9 | 北京理工大学 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | 0 |

| 10 | 韩国科学技术院 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | 0 |

《图 2.2.4》

图 2.2.4 “建筑区域能耗建模与碳排放优化”工程开发前沿的发展路线

领域课题组成员

课题组组长:崔俊芝 张建云 顾祥林

专家组:

院士:

崔俊芝 欧进萍 杨永斌 张建云 刘加平 1

缪昌文 李建成 杜彦良 郭仁忠 胡春宏

彭永臻 郑健龙 王复明 张建民 吴志强

岳清瑞 吕西林 陈 军 马 军 冯夏庭

朱合华 杜修力 刘加平 2

专家:

艾剑良 蔡春声 蔡 奕 蔡永立 陈 峻

陈 鹏 陈 庆 陈求稳 陈 欣 陈彦伶

陈以一 陈永贵 成玉宁 董必钦 董 慰

樊健生 范凌云 冯殿垒 高 亮 葛耀君

龚 剑 顾冲时 郭劲松 郭容寰 韩 杰

贺鹏飞 贺瑞敏 黄介生 黄廷林 黄亚平

贾良玖 蒋金洋 蒋正武 金君良 李安桂

李 晨 李建斌 李向锋 李峥嵘 李志刚

林波荣 凌建明 刘 超 刘翠善 刘 芳

刘 京 刘仁义 刘曙光 刘廷玺 钮心毅

庞 磊 钱 锋 任伟新 邵益生 石铁矛

石 邢 时蓓玲 史才军 舒章康 孙 剑

孙立军 孙 智 谭忆秋 田 莉 童小华

汪 芳 汪洁琼 汪双杰 王爱杰 王本劲

王发洲 王华宁 王建华 王 伟 王亚宜

王元战 王志伟 伍法权 夏圣骥 肖飞鹏

肖毅强 谢 辉 徐 斌 徐 峰 许项东

严金秀 杨大文 杨俊宴 杨 柳 杨庆山

杨 婷 杨仲轩 姚俊兰 叶 蔚 叶 宇

禹海涛 袁 烽 张 辰 张 锋 张 旭

赵渺希 甄 峰 郑百林 郑 刚 仲 政

周素红 周 翔 周正正 朱 能 朱兴一

庄晓莹 卓 健

执笔组:

杜彦良 郑健龙 马 军 蔡永立 陈 鹏

陈毅兴 董必钦 郝洛西 贾良玖 金君良

李建华 林波荣 凌建明 刘 芳 刘 颂

刘万增 彭婉婷 孙 智 汪洁琼 王本劲

王 者 Warren Julian 吴承照 武 威

向 衍 晏启祥 杨长卫 杨俊宴 姚俊兰

叶 宇 张 辰 张东明 赵 勇 周正正

1 西安建筑科技大学

2 东南大学

京公网安备 11010502051620号

京公网安备 11010502051620号